Denn es ist simpel: Wer Bergsport betreiben will, muss schlicht in jeglicher Hinsicht fit und gesund sein. Umgekehrt ist die Geschichte voller Beispiele, wie just dieser Sport die Gesundheit herb beeinträchtigen kann. Was also tun?

1. Sich den Gefahren nicht verschließen

Als diese Zeilen geschrieben wurden, waren gerade erst wenige Tage vergangen, seitdem ein Bergsteiger beim Abstieg vom Biberkopf auf einem Altschneefeld ausgerutscht und 200 Meter tief gestürzt war. Schwerverletzt, aber glücklicherweise lebend konnte er geborgen werden. Meldungen dieser Art gibt es zu Tausenden allein im aktuellen Jahrzehnt.

Tatsache ist: Egal wie umsichtig man sich verhält, egal wie fit man selbst und wie gut die Ausrüstung ist. Bergsport ist und bleibt einer der gefährlichsten Zeitvertreibe überhaupt.

-

Allein 2023 kamen in Österreich 266 Alpinisten zu Tode – wobei der Zehn-Jahres-Mittelwert sogar bei 282 Verstorbenen liegt.

-

Im selben Jahr wurden zudem 9.089 Bergverletzte in die österreichische Unfalldatenbank eingetragen – Tendenz steigend.

Zugegeben, in diesen Zahlen finden sich Kletterer ebenso wie Wanderer und Skifahrer, Mountainbiker und Jäger sowie Forstarbeiter und noch einige weitere Personengruppen. Allerdings führen die Disziplinen Wandern/Bergsteigen die Charts definitiv an – mit allein 99 Todesopfern. Außerdem sind die Zahlen in anderen Alpinstaaten vergleichbar.

Das bedeutet: Absolut niemand sollte annehmen, ihm würde am Berg schon nichts passieren. Das Risiko ist real und statistisch schlichtweg hoch – egal ob Schwächeanfall, gebrochener Fußknöchel oder Absturz mit Todesfolge.

Nicht nur sollte daraus ein insgesamt auf Vorsicht bedachtes Mindset entstehen. Die Risiken sollten ebenso Anlass sein, um sich umfassend abzusichern. Jeder, der Bergsteigen möchte, sollte deshalb zuvor seinen Versicherungsschutz überprüfen und, sofern das für ihn möglich ist, überlegen, ob er diesen upgraden sollte.

Für Deutsche würde das primär bedeuten, den mit diversen Vorteilen verbundenen Wechsel in eine private Krankenversicherung zu eruieren. Dieser ist für Angestellte mit einem Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze von 69.300 € (Stand 2024) möglich. Noch einfacher wird es Beamten gemacht: Sie haben keinerlei Zugangsvoraussetzungen, da sie einen Anspruch auf Beihilfe von ihrem Dienstherrn haben, die einen großen Teil ihrer Krankheitskosten übernimmt. Alles in allem liefert eine solche private Krankenversicherung schlichtweg deutlich bessere Leistungen.

Ebenso gehört auf diese „Prüfliste“ folgendes:

-

Unfallversicherung

-

Bergungsversicherung

-

Berufsunfähigkeitsversicherung

-

Sterbeversicherung

Und bei wirklich allem davon muss genauestens aufs Kleingedruckte geachtet werden: Welche Schwierigkeitsgrade werden abgedeckt? Gilt die Versicherung in allen Ländern? Greift sie überhaupt beim Bergsteigen?

Die vielen Risiken des Bergsports spiegeln sich in der Komplexität ihrer Absicherung verständlicherweise wider – ebenso wie in den Kosten, die dafür auflaufen. Beides sollte jedoch niemals eine Ausrede dafür sein, unter- oder gar unversichert in die Berge zu ziehen.

2. Den eigenen Zustand eruieren, optimieren – und akzeptieren

Bei einem erklecklichen Teil von Bergunfällen tragen Selbstüberschätzung oder Ignoranz zumindest eine Teilschuld. Hier findet sich beispielsweise der UIAA Grad III+ erfahrene Gelegenheitskletterer, der meint, er müsste eine Level V- Route steigen, obwohl er sowas nicht einmal aus dem Kletterturm kennt.

Oder der rüstige Rentner, der sich, obwohl erst gestern am Berg und alles andere als regeneriert, morgens schon wieder auf eine noch schwerere Tour begeben will. Oder der Supersparsame, der trotz Sommerhitze nur einen Liter Wasser mit an den Berg nimmt und sich wundert, warum ihn Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe plagen.

Mehr Vernunft ist in solchen Fällen schnell angeraten. Doch was bedeutet das in der Praxis?

-

Mindestens einmal jährlich, am besten vor Saisonbeginn, von einem Bergsport-erfahrenen Arzt gründlich durchchecken lassen.

-

Regelmäßig Sport treiben. Und zwar Kraft- und Ausdauerdisziplinen, die fürs Klettern wirklich hilfreich sind.

-

Nicht nur nach eigenem Gusto sporteln, sondern die eigene Leistungsfähigkeit immer wieder professionell messen und bewerten lassen.

-

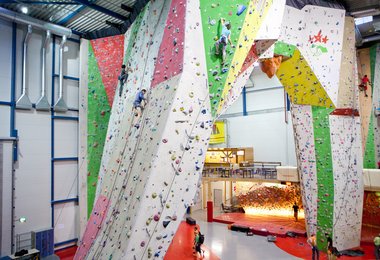

Klettertechniken, Belastungen und alles andere, was damit zu tun hat, unter kontrollierten Bedingungen (etwa im Kletterturm) trainieren und üben, damit am Berg garantiert alles „sitzt“ und keine Fragen offen sind bzw. Überraschungen drohen.

Auf gut Deutsch: Ein gesundheitsbewusster Bergsteiger, selbst wenn es für ihn wirklich nur ein semi-regelmäßiges Hobby ist, kennt seinen Körper und alle damit verbundenen Umstände des Kletterns so gut wie den eigenen Chalkbag. Er weiß, was sein Körper leisten kann und was nicht. Er trainiert, um Unzulänglichkeiten abzustellen. Ebenso akzeptiert er jedoch unvermeidbare Leistungslimits und weiß, wie sie sich ankündigen.

Mitten auf einer brandneuen Route festzustellen, dass die Reserven nicht ausreichen, ist der falscheste Zeitpunkt überhaupt. Das führt uns auch zum nächsten Gesundheitspunkt:

3. Vor und während Touren alles tun, damit die Leistung bis zum erfolgreichen Abstieg ausreicht

Gestern Nachmittag erst spät von der Arbeit weggekommen. Anschließend weit ins Gebirge gefahren. Noch mit den anderen Mitgliedern der Seilschaft bei einem üppigen Abendessen trotz anfliegender Erkältung Spaß gehabt und dann nach einer reichlich kurzen Nacht und einer Tasse Kaffee den Aufstieg gewagt.

So in ähnlich dürfte es praktisch jeder Bergsteiger schon einmal erlebt haben. Hinterher lacht man darüber, wie der Kopf noch schmerzte oder der Magen knurrte. Und man ist vielleicht stolz, sich trotz solcher Leiden selbst nicht minder bezwungen zu haben als die Wand.

Doch wie so oft, so gilt hier ebenfalls: Sowas geht tausende Male gut, bis man beim tausend und ersten Mal von der Bergrettung aus der Wand geholt werden muss, weil der Akku unvermittelt leer war. Oder wenn der „Abstieg“ per Helikopter erfolgen muss, weil die Leistungskurve nach Erreichen des Gipfelkreuzes unvermittelt steiler abfiel als die Happy Birthday an der Höllmauer.

Tatsache ist: Wem seine Gesundheit am Herzen liegt, der betrachtet seine Leistungsfähigkeit nicht nur aus einer allgemeinen Perspektive, sondern ebenso ganz konkret für jede einzelne Tour – ja sogar jeden Schritt innerhalb davon. Das bedeutet in der Praxis:

-

Alles daransetzen, zum Beginn der Tour maximal fit und ausgeruht zu sein (Stichwort akklimatisieren). Zudem dem Körper alle relevanten Nährstoffe in ausrechender Form zuführen, damit die körpereigenen Akkus vollständig aufgeladen sind.

-

Die Belastung keinesfalls in minimalen Zeiträumen von Null auf Hundert hochfahren, sondern sich die Zeit nehmen, den Körper aufzuwärmen.

-

Genügend Energielieferanten und zudem Wasser für die gesamte Tour mitnehmen – pro Bergtag sind zwei Liter das untere Minimum. Wer stark schwitzt, sollte den Wert sogar verdoppeln. Wem das zu viel Gewicht ist, der muss eben mehr trainieren.

-

Unterwegs nicht erst dann essen oder trinken, wenn wirkliche Hunger- und Durstgefühle auftreten. Beides sind Signale dafür, dass bereits etwas im Argen liegt. Gleichbleibende Leistung lässt sich nur aufrechterhalten, wenn Nährstoffe und Flüssigkeit andauernd proaktiv zugeführt werden.

-

Jede Gelegenheit zur Pause nutzen und dabei keine falsche Härte an den Tag legen. Insbesondere bei entsprechender Witterung jedoch dabei den Körper möglichst vor Auskühlung schützen.

-

Immer auf Körpersignale achten und ggf. bei nächster Gelegenheit pausieren, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Ebenfalls gehört es hierzu, niemals ohne klettertaugliches Ersthilfe-Päckchen aufzubrechen. Darin sollte sich nicht nur Verbandmaterial befinden, sondern ebenso in Wasser aufzulösende Salzmischung gegen Dehydrierung – etwa die berühmte Kombination aus

-

20 g Traubenzuckerpulver,

-

3,5 g Kochsalz,

-

2,5 g Backpulver und

-

1,5 g Kaliumchlorid

pro Liter Wasser. Bitte nie vergessen: Aufgrund des verdickten Bluts steigt in größeren Höhen bzw. bei entsprechender Witterung auch die Gefahr für Erfrierungen, weil die Extremitäten nicht mehr genügend versorgt und erwärmt werden.

Ebenso sollte jeder Bergsteiger sich der Gefahren durch Höhenkrankheit bewusst sein. Entgegen landläufigen Meinungen kann sie, insbesondere bei anfälligeren Personen, bereits ab 1.500 Höhenmetern auftreten, wenngleich erst ab 2.000 Metern ein „universelles Risiko“ besteht. Rund um die Krankheit gibt es vieles zu wissen. Die wichtigste Regel lautet jedoch: Wenn sie eintritt, dann muss die Tour enden und der Abstieg beginnen, solange er noch gefahrlos möglich ist.

Am Berg @ stock.adobe.com

Am Berg @ stock.adobe.com

Kommentare